截至2025年2月25日,《哪吒之魔童闹海》(《哪吒2》)总票房突破138.35亿元,稳居全球影史票房榜第八位,同时成为中国影史票房冠军。这一奇迹不仅彰显了观众对国产动画的热爱,更引发了业界对中国动画技术革新的广泛关注。

如今,电影已不仅是光与影的游戏,更是算法与算力的较量。从手绘动画的起源到全CG动画的华丽蜕变,每一次技术跃迁都如同魔法般重塑了动画世界的面貌。

20世纪初:手绘动画时代

最早的动画,完全依靠手工绘制,每秒24帧的动画需要动画师逐帧绘制,制作周期漫长且繁琐。1941年,中国首部动画长片《铁扇公主》的问世,标志着中国动画的起步,但其面临的挑战也显而易见——复杂的动态光影效果难以呈现。

《铁扇公主》(1941)高清修复版截图

20世纪80-90年代:数字动画初露锋芒

随着计算机的普及,数字动画逐渐崭露头角。专用图形处理单元(GPU)的出现,使得动画师能够通过软件调整图层和色彩,大幅提升制作效率。90年代,3D动画技术的兴起,如《狮子王》和《玩具总动员》,证明了计算机图形学(CGI)的巨大潜力。中国动画在这一时期也迎来了新尝试,如《宝莲灯》(1999),首次引入部分3D建模。

《宝莲灯》(1999)剧照

21世纪初:CGI成为电影特效主力军

进入21世纪,计算机图形学(CGI)成为主流,光线追踪(Ray Tracing)提升了光影效果的真实度,《阿凡达》中的面部捕捉和CGI环境,让电影画质达到了新高度。与此同时,GPU架构发生革命性变化,可编程着色器、CUDA并行计算等技术让渲染计算从小时级缩短至分钟级,服务器级计算芯片的发展使大规模渲染为可能。

服务器级计算芯片的发展实现了《阿凡达》(2009)大规模CGI渲染的效果

国产动画电影也在这一阶段崛起,《大圣归来》采用高质量CG技术,标志着中国动画进入全CG时代。

《大圣归来》(2015)剧照

2020年代:AI+实时渲染,

高算力支撑下的智能动画

进入2020年代,人工智能与高性能计算为动画电影制作带来了革命性的变化,让《哪吒2》的每一帧画面都焕发出前所未有的生命力。AI加速芯片成为了塑造角色自然动态的灵魂,哪吒的每一次微妙皱眉、敖丙的每一抹眼神流转,都是AI深度学习技术的结晶,使得微表情细腻入微,栩栩如生。这些AI加速芯片凭借高集成度封装技术,诸如系统级封装(SiP)与3D封装,将多个核心组件紧密集成,不仅大幅增强了运算效能,还通过精细的功耗管理设计,确保了长时间稳定运行的低能耗表现。

战斗场景中,哪吒炽焰枪挥舞所带动的熊熊火焰,敖丙操控水龙腾空而起的壮丽景象,背后依托的是高性能GPU所驱动的流体模拟技术。GPU凭借其卓越的并行处理能力,结合高带宽内存(HBM)通过先进的2.5D或3D封装技术实现的无缝集成,能够实时精准计算火焰的蔓延轨迹与水流的动态变化,使得特效中的烈焰与水光更加逼真震撼。同时,GPU采用的高效散热封装方案,有效应对了高负荷运行时的热量挑战,确保了芯片的稳定与持久表现。

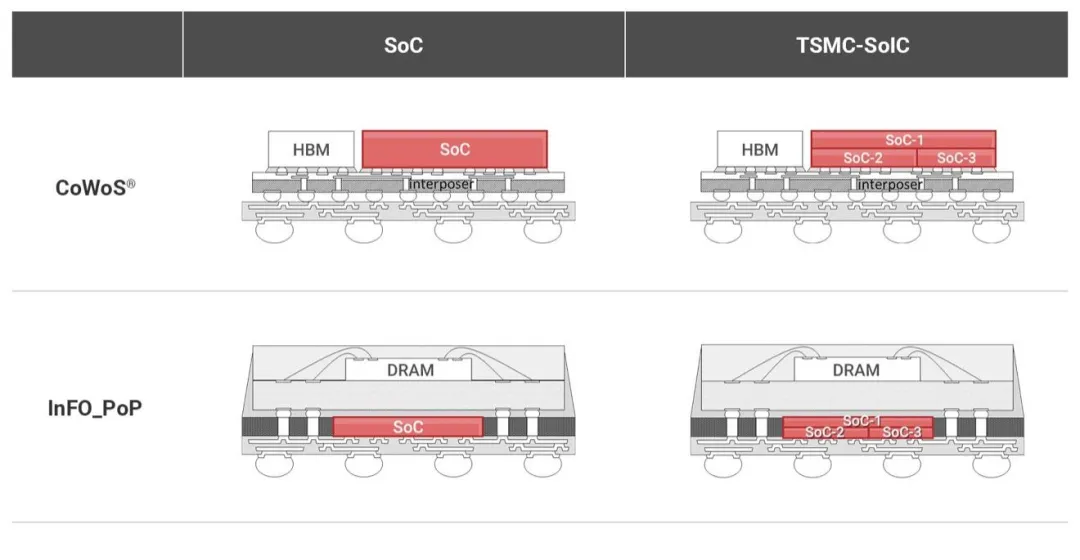

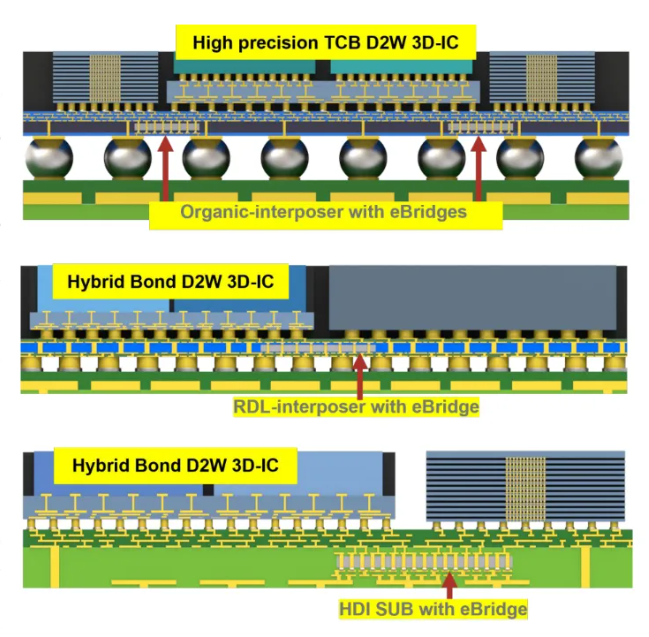

当前主流高性能GPU所使用的台积电先进封装技术,图源:台积电

整部影片的CG画面则是由服务器级渲染芯片承担的超大规模渲染任务所成就的。这些芯片借助前沿的封装技术,特别是3D封装,实现了芯片密度的大幅提升以及高带宽内存的紧密集成,从而能够高效整合复杂的光影效果、特效元素与角色细节,让哪吒与敖丙在每一场战斗中都能展现出细腻入微、栩栩如生的画面。这种封装技术不仅提升了计算密度,还极大增强了数据传输效率,为影片带来了视觉享受。

此外,视频编解码芯片在影片后期制作与流媒体播放中同样发挥着不可或缺的作用。这些芯片通过采用高效能封装技术,支持了高速数据处理与低延迟传输,确保了高分辨率视频内容的流畅播放。同时,小型化封装设计,如QFN或BGA封装,使得这些芯片能够灵活适应各种设备需求,有效节省了空间。

从AI智能动画、流体模拟到实时光线追踪,半导体技术的飞速发展不断推动着动画电影向更高层次的沉浸式体验迈进。所有这些令人瞩目的特效背后,都离不开数学与计算力的支撑。而高性能芯片作为计算力的核心,其性能的充分发挥不仅依赖于先进的架构设计,更离不开封装技术在稳定性、能效与散热管理方面的关键作用。先进的封装技术不仅提升了芯片的整体性能,还确保了其在复杂应用场景中的稳定可靠运行,为动画电影制作开启了前所未有的视觉盛宴之门。